NZZ 7.5.2019

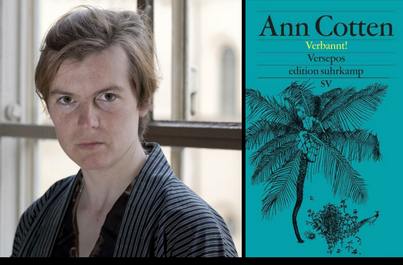

Die Intelligenz löst die Welt auf, die Liebe setzt sie wieder zusammen

Es gerät einiges durcheinander in Ann Cottens literarischem Kosmos. Wer dabei nicht alles auf herkömmliche Weise zu verstehen versucht, versteht am Ende dann doch eine ganze Menge.

https://www.nzz.ch/feuilleton/ann-cotten-nimmt-die-welt-literarisch-auseinander-ld.1479694

Ann Cotten / Mara Genschel

Mein Name ist Ann Cotten, ich arbeite seit 2007 als Schriftstellerin. Ich schreibe Gedichte, Essays, Texte verschiedener Art, auch Experimentelles, und auch Erzählprosa. Dabei orientierte ich mich am Ideal von George Perec, bei dem kein Buch konzeptuell dem anderen glich, auch wenn Themen wiederkehrten.

Weil gefragt wird: “Was ist der Konnex zwischen Ihrem Werk und dem von Robert Walser?” darauf die folgende Antwort: Robert Walser hat mich, wie viele andere auch, stark beeinflusst. Ich lese und zitiere ihn nicht nur immer wieder, sondern seine Werke waren und sind ein wesentlicher Baustein bei der Zusammensetzung eines Bildes dessen, was Schriftstellerei bedeuten kann. Thomas Hirschhorn wählte unter den vielen von Walser beeindruckten Schriftstellerni vermutlich deswegen, neben Manuel Joseph, der ab 1.8. mich ablösen wird, mich aus, weil mein versatiler Zugang, bei dem ich ständig verschiedene Ebenen und Fachbereiche einander durchkreuzen und beleuchten lasse, in und mit der Skulptur gut funktionieren könnte. Diese Vermutung versuche ich jedenfalls jetzt in die Praxis umzuwandeln.

Wenn die Frage noch besteht, muss ich bitten, Texte zu lesen. Leseexemplare meiner Bücher liegen im Institut Benjamenta aus, sowie in der Librairie; im Internet finden Sie Texte unter den folgenden Links:

www.glossarattrappen.de

https://www.logbuch-suhrkamp.de/ann-cotten/wie-passiert-das/

https://www.lyrikline.org/de/gedichte/unendlicher-spannteppich-des-vip-empfangsraums-8387

Im Folgenden noch einige Notizen zur Arbeit in der Skulptur.

Eien Schriftstellerni1 muss in allen Lebenslagen so schreiben, dass sier sich selbst nicht langweilt, nichts aus reinem Pflichtgefühl abtrottet. Texte sind für Fremde zum Lesen da, dieser Gedanke sollte einen zivilisatorischen Einfluss haben auf die immer wieder sich ins Spiel bringende Graphomanie. Es macht keinen Spaß, Leuten dabei zuzusehen, wie sie sich selbst quälen. Wobei, das gesagt, verstehe ich alle gut, die irgendwie nicht aufhören können, sich selbst zu strapazieren, zu üben, zu verwenden. Man kommt bei den Gewohnheiten leicht dahin, dass man das Gefühl hat, man wäre gar nicht ganz da, wenn man mit ihnen aufhörte. So ja auch mit der kolonialistischen Ausbeutung. Die Strukturen sind von diesen Gewohnheiten geformt, Identitäten bestehen aus Gewohnheiten, also, es wird ein großer, langsamer Umbau. Stattfinden müssen.

Die Statue hat jedenfalls einen selbstquälenden Aspekt: Wer etwas von eigenständiger Lebenskunst versteht, geht doch an den See. Aber es gibt eben auch einen geistigen Luxus, der mit reiner Eigenständigkeit nicht zugänglich ist. Im raumschiffartigen Bau der Robert-Walser-Skulptur ballen sich gedankliche Vielfalt und Erfahrungsreichtum; zugleich ist die Architektur so geschickt, dass es Nischen, Übergänge, unbesetzte und die Besetzung verändernde Stellen gibt, aus denen man immer wieder neue Perspektiven auf das eigene und auf fremdes Denken bekommt, mühelos. All das macht es nicht nur für mich lohnend, in der Hitze auszuharren, sofern es mit der Arbeit irgendwie geht. Im übrigen ist man frei zu gehen.

Auch ohne die Statue hängen viele am Bahnhof herum, obwohl es einer der heißesten Plätze der Stadt sein muss. Es ist auch einer der logischsten Plätze. Es atmet ein und aus bis in die kühle Ferne. Es ist nicht vom Gift der Konsumnettigkeit begoniengarniert wie die meisten anderen Plätze – Nettigkeiten, deren Suggestionen mal moralisch nerven, mal mit jeder Faser aussagen, das sei nichts für eien wie dich.

In der Robert Walser-Sculpture ist etwas, was einem hilft zu denken, in der Ernsthaftigkeit, die allein der Stimmung würdig ist derer, die ihr Leben in der Hand haben, sich überhaupt in die Position bringen, die Frage zu stellen, zum Beispiel, was mehr wert ist, die Heiterkeit heute oder das doch langweilige Projekt, eine gesicherte Zukunft durch konformes Verhalten zu bauen. Bauen zu sollen, wo es doch gar nicht geht ohne ein Erbe im Hintergrund, sei es Kochkunst, sei es Connections, sei es Geld oder Land. Bauen wollen zu sollen. Nein, alles geht nicht, aber immerhin bewegt man sich durch die Gesellschaft wie ein Fisch durch Wasser.

Die zweite Woche in der Robert Walser-Sculpture mündet nun in die berüchtigten Barbaries. Die Kaniküles schießen vorbei, ein Tag mehr glühende Sternschnuppe als der nächste. Das Schiff wird, wie Otto Neurath als notwendig einsah, bei laufendem Betrieb umgebaut. Mit der Sonne wandern die Sonnenschirme und die Menschen, die ihren diversen Arbeiten nachgehen, oder sich davon ablenken lassen. Es gleicht so der Zeitfaden des Tages einem Pfad, den man über ein abwechslungsreiches Gelände wählt. Und ich lerne auch jeden Tag mehr: zu leben wie ein Fisch, der sich seinen Weg durch ein Wasser sucht, in dem immer was los ist, in dem immer der Nektar menschlicher Begegnungen zur Tröstung bereit ist. Sobald man den Krampf des jeweiligen Problems loslassen kann, tritt diese Süße der sinnlichen Existenz von allem an, um die Seele zu laben. Schlicht mit Wahrnehmung dessen, was ist, und der Einsicht, dass es nicht notwendig ist, zu allem ein gehuddeltes Verhältnis zu haben.

Für eine Schriftstellerin, die sonst meist zuhause oder in Bibliotheken, am See im Café oder on the road schreibt, nicht aber im Gewimmel eines sinngetränkten Großraumbüros, ist diese Disziplinierung, sich jeden Tag in der “Hölle der Ablenkung” einzufinden, eine neben oder gerade wegen der riesigen Bereicherung auch denkbar eine ganz neuartige Arbeitsbehinderung. Im Vergleich zur “Hölle der Ablenkung” des Internets, der sonst die Aufgabe der Ablenkung innehat, eignet die Skulptur allerdings eine konkrete Realität, ich meine, ich bin HIER (und es ist heiß) und diese ANWESENHEIT, und nicht wie sonst der abstrakte Druck ALLES AUCH IRGENDWO VORHANDENEN schwappt als Licht, als sensorische Daten, als Verführung, da zu sein, zur Tür herein.

Es wird überhaupt viel geschrieben hier, was?

Es schwirren Fragen im Hintergrund des Schreibens – zentralerweise zum Beispiel: wer bin ich, die all diesen furchtbar klugen Quatsch macht? Fragen, deren Klärung eine neue, schlanke Fischenergie zu befreien scheint. Auf dem Weg dahin müssen wie in einer Schwitzhütte Gifte ausgeschieden werden, Texte fließen, und mit ihnen immer ein paar Tage danach die fröhliche Kraft zu kürzen, der Blick für die Gründe für die Form, und die Lust, sich mit einer Form vergnügt in eine Situation zu begeben – die so oft fehlt, was die Arbeit ungemein behindert. Es gibt so viele Gründe, keine Lust zu haben, für irgendwen irgendwas zu formulieren.

Ich bin nicht die einzige, denen diese Maschine täglich neue Aktionen entlockt. Mal glücken sie, mal sieht man, wie eine weiße Nirgendsfrau auf die Schnauze fällt. Sie trägt ihre kulturellen Prägungen leicht, sie sind aber da. So sind viele hier und jedre anders. Man sieht die anderen auch kämpfen, spielen, experimentieren, sich jäh entfalten, zum Beispiel beim Hämmern, oder hinter dem Megaphon, oder dem Mikrophon. Es gibt so viele Beispiele, was Schreiben bedeutet, wie, was Leben bedeutet, was Aufmerksamkeit bedeutet. Und wie man das alles ohne Größenwahn und ohne moralisches Pathos mit ästhetischem Geschmack auf die Bühne bringt. Und dass wir alle die ganze Zeit auf der Bühne der Momente sind, in der Stadt und vor den Bäumen.

Das Schreiben in all seiner Fragwürdigkeit und Unausweichlichkeit als Kommunikationsgefäß zwischen Individuum und Gesellschaft ist zentral in der Skulptur. Aber auch der orale Vortrag findet einen Ort, dessen Echo gewissermaßen klug ist. Die Arena ist zur Zeit der Vorträge gesäumt mit Interessierten, und sie kommen mit komplett unterschiedlichen Hintergründen. Nirgend sonst hatte ich je die Gelegenheit, eine konstante, frei gestaltbare Arbeit vor einem aufmerksamen, aber auch angemessen mit anderem beschäftigten Publikum zu entwickeln. Das Maß an Zuwendung und Nichtzuwendung ist IDEAL. Fast brauche ich die Natur nicht, scheint es, bei so einem Publikum. Ich versuche, nicht nur zu schreiben, sondern mich formen zu lassen, und – ich schreibe schon zuviel. Es passiert.

1Ich benutze “Polnisches Gendering”, das heißt, alle für alle Geschlechter notwendigen Buchstaben in gefälliger Reihenfolge ans Wortende.